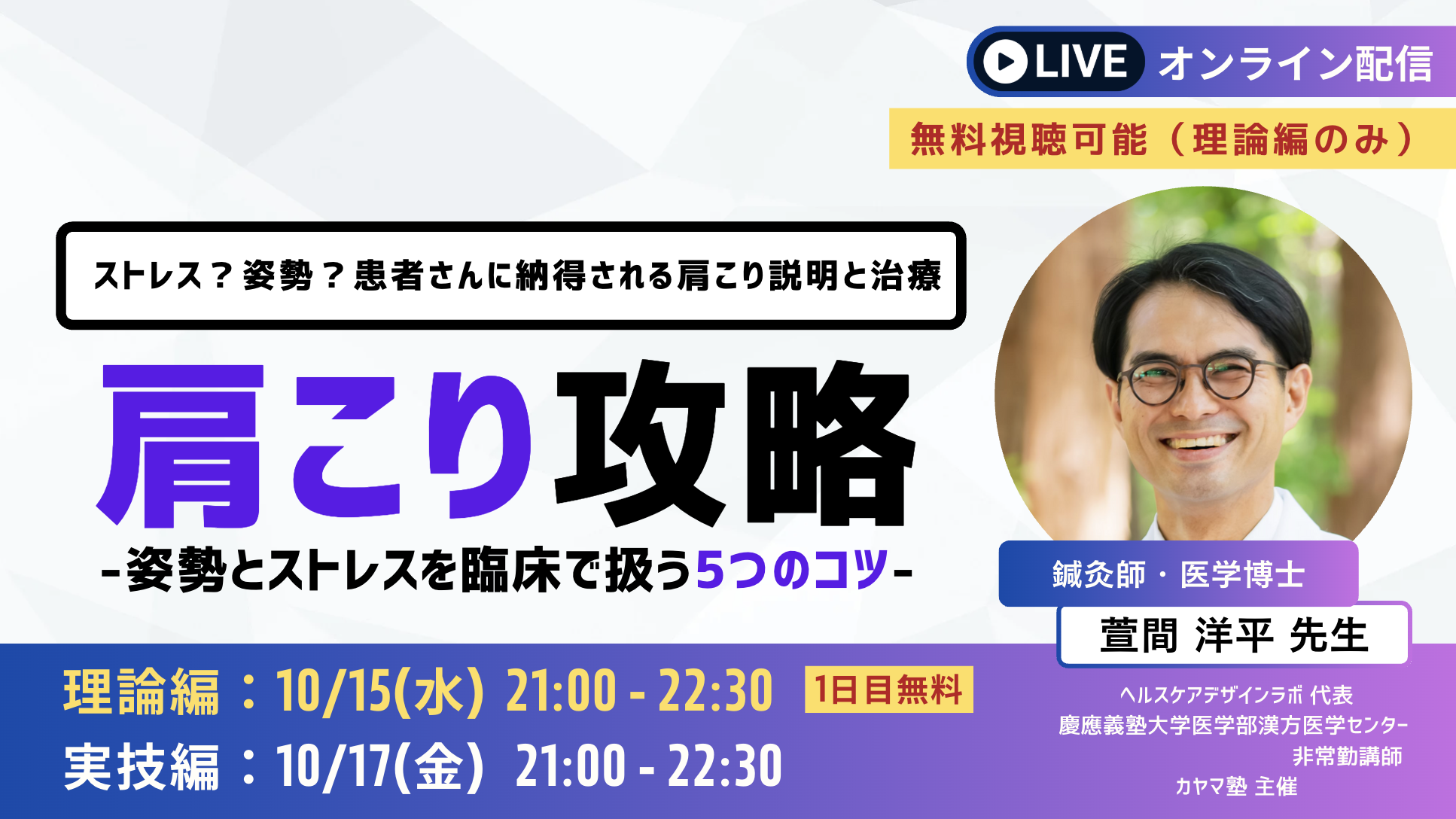

【無料会員登録すると1日目の理論編が「無料」で参加可能!】

臨床と研究を融合し、常に最新の知見を実践に落とし込む萱間洋平先生にSetsunaライブセミナーを開催していただきます。

今回のセミナーでは、単純な「姿勢かストレスか」という二択を超え、肩こりを多角的に理解。

姿勢・動作との関連から神経系の抑制、責任筋への刺鍼、エクササイズ指導まで実技と理論をバランス良く学び、治療の説得力を高めます。

< 萱間先生から参加者へのメッセージ >

肩こりは本当に“姿勢のせい”でしょうか? それとも“ストレスのせい”でしょうか?

臨床の現場では、そのどちらかに単純化できないケースがほとんどです。

本講座では、肩こりの病態を 姿勢・ストレス・神経の視点から整理し、臨床で活かせる「5つのコツ」として体系化します。

Day1(座学)

-頸部と肩甲帯の機能解剖を再確認し、姿勢・動作との関わりを理解する

-睡眠で回復力を見抜く問診

-ストレスの箱の中身をチェックする方法

-患者が納得しやすい説明

Day2(実技)

-肩甲帯と頸部の評価法

-責任筋と神経系を抑制する刺鍼

-肩甲帯(前鋸筋)と頸部深層屈筋群のエクササイズ

「姿勢か?ストレスか?」という二項対立を超えて、患者さんに響く肩こり臨床を一緒に学びましょう。

刹那塾のライブセミナーはZOOMを用いてオンラインで行うため、移動時間ゼロ!!

しかも、今回は、1日目の理論編のみ、無料オープンセミナーとさせていただきます。

↓↓↓参加お申し込みはこちら↓↓↓

【Setsuna有料会員でなく、セミナーを「無料」で参加したい方はこちら】

1、setsuna無料会員にご登録(無料)

https://setsuna-jyuku.com/regist/plan/

↓↓↓

2、Setsunaの公式LINEアカウントをご登録

※セミナー情報をLINEメッセージで案内するため、参加し忘れを防止します!

↓↓↓

3、セミナー当日、以下のページで参加URLを共有

https://setsuna-jyuku.com/content/49334/

※上記の参加URLのページを開くためには、必ず無料会員登録が必要となります。

※見逃し配信(アーカイブ)は1週間限定(Setsunaへの無料会員登録が必要)

【Setsuna有料会員様はこちら】

1、setsuna有料会員にご登録

https://setsuna-jyuku.com/regist/plan/

↓↓↓

2、以下のページで当日の参加URLを共有

https://setsuna-jyuku.com/content/49334/

※有料会員の方は見逃し配信(アーカイブ)は1ヶ月間ご視聴できます。